消費者委員会は6日、第67回食品表示部会で令和3年度「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」の概要を報告した。本調査は、食品表示法に基づくアレルゲンを含む食品に関する表示の特定原材料等の妥当性や改正の必要性を検討し、概ね3年に1度の割合で実施している。前回調査(2017年)まで原因食物の上位3品目は鶏卵・牛乳・小麦であったが、今回の調査では木の実類の割合が増加し、小麦を抜いて主要3大原因食物の一つに浮上。とりわけ、くるみの症例数が大幅に増加しており(表1)、表示義務化に向けて検討を進めることとしている。

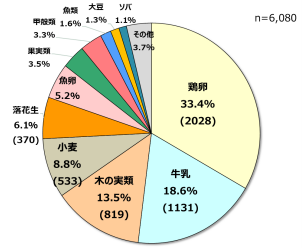

本調査は、食物を摂取後60分以内に何らかの反応を認め、医療機関を受診した患者が調査対象。アレルギーを専門とする医師1089名から情報として寄せられた合計6,080例を解析対象とした。原因となった食物は、鶏卵2,028例(33.4%)、乳1,131例(18.6%)、木の実類819例(13.5%)の順。前回の調査まで原因食物の上位3品目は鶏卵・牛乳・小麦であったが、今回の調査では木の実類の割合が増加し、第3位となった(前回8.2%、第4位)(図1)。木の実類の内訳は、くるみが463例で最も多く、以下、カシューナッツが174例、マカダミアナッツが 45例となっている。

また、初発例の原因食物は、0歳群で鶏卵、牛乳、小麦の順、1・2歳群では鶏卵、木の実類、魚卵、3-6歳群は木の実類、魚卵、落花生、7-17歳群は甲殻類、木の実類、果実類、18歳以上群は小麦、甲殻類、果実類の順となり、加齢とともに大きく変化している。木の実類は1・2歳群で2位 (24.3%)、3-6歳群で1位 (41.7%)、7-17歳群で2位(19.7%)といずれも上位2品目に入っていた。

前回調査から木の実類(特にくるみ及びカシューナッツ)の症例数の増加が顕著であり、即時型食物アレルギーの原因食物としての木の実類の増加は一時的な現象ではないと考えられる、としている。また、木の実類が増加した理由については、今後、様々な観点から検討すべき課題とした上で、2005年以降のクルミの年間消費量や、カシューナッツ及びアーモンドの年間輸入量が漸増しており、国内消費量の増加が要因の一つである可能性も考えられる、としている。

現在のところ、特定原材料7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)、特定原材料に準ずるもの21品目(アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を通知で規定している。

資料請求

資料請求